INFORMACIÓN BIOLÓGICA

Clasificación taxonómica: Orden, familia, Género y Especie.

Orden: Agaricales

Familia: Amanitaceae

Género: Amanita

Especie: Amanita muscaria (L.: Fr.) Lam. 1783

Hábito: Terrícola, fructificaciones solitaria a gregarias.

Habitat:

Esta especie se encuentra distribuida en los bosques de coníferas, bajo las regiones árticas y subalpinas de Europa, Asia, África, Australia, Nueva Zelanda y Norte-Sur de América

En México se ha reportado en bosques de Pinus, Quercus y Abies, así como en bosques mesófilos de montaña. Se tienen registros de recolectas en Baja California Norte, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas,

Descripcción técnica morfológica y características distintivas microscópicas

Esporomas de hasta 300 mm de alto.

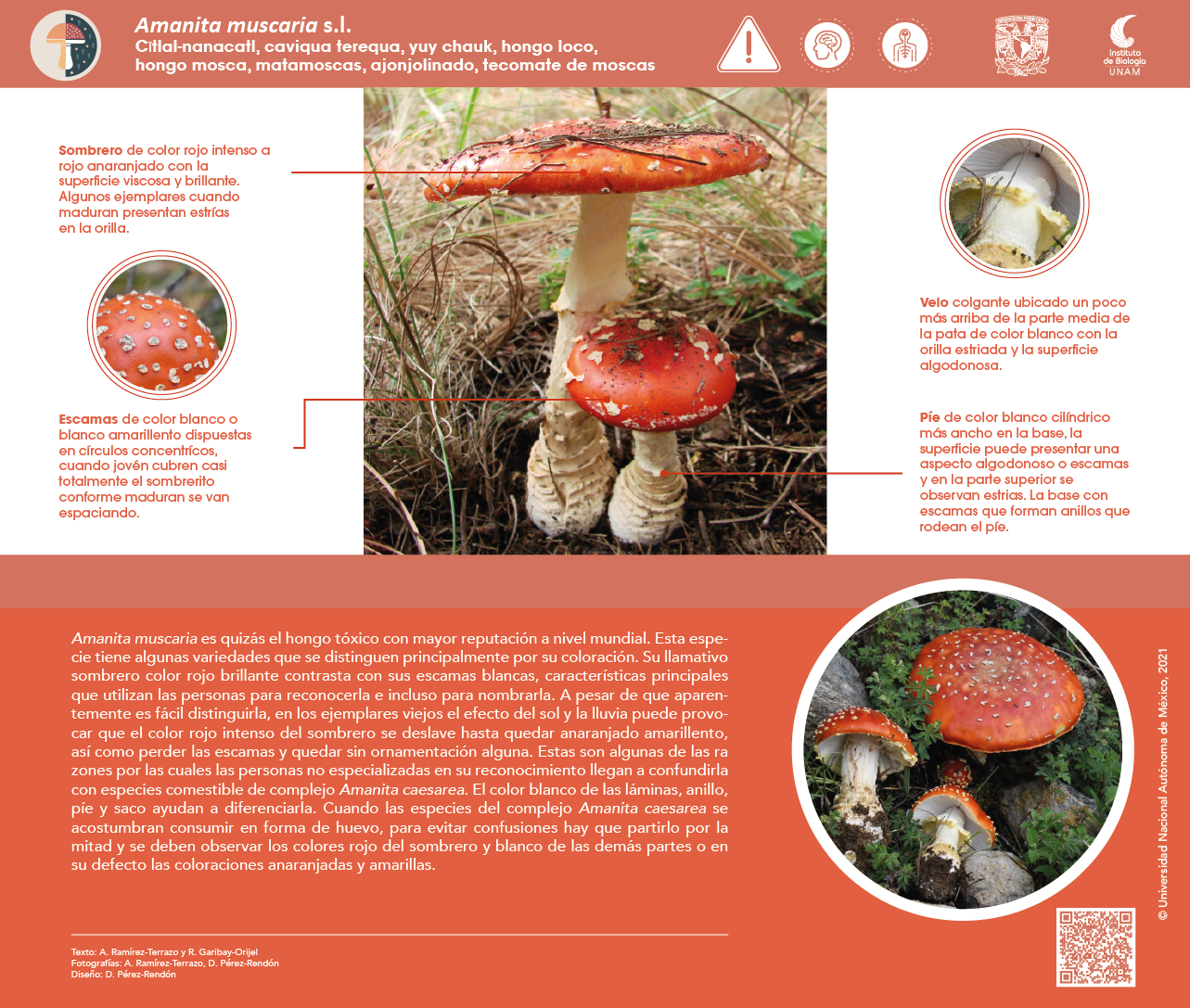

Píleo de 50 a 250 mm de diámetro, de convexo a plano convexo al madurar; superficie viscosa brillante, de color rojo intenso a rojo anaranjado, es más oscuro en el centro aclarándose hacia el margen, este es estriado al madurar. Contexto blanco, amarillo por de bajo de la cutícula.

Escamas membranosas de color blanco o blanco-amarillento en forma de parches a piramidales, dispuestas en círculos concéntricos, cuando joven éstas cubren casi totalmente el píleo conforme maduran se van espaciando.

Láminas muy juntas, libres, anchas, de color blanco, con el borde ligeramente desgarrado, presenta lamélulas abruptamente truncadas y redondeadas; esporada blanca.

Estípite de 50-180 X 3-30 mm, cilíndrico ensanchándose en la base; superficie fibrilosa, algodonosa o escamosa, de color blanco a blanco cremoso, el ápice es estriado con textura satinada, hacia la base presenta fibrillas que se concentran hasta formar escamas fibrilosas dispuestas en anillos que rodean el estípite, concolor con las escamas del píleo. Contexto firme y hueco, de color blanco, satinado. Anillo sub-apical a apical, sub-membranoso a membranoso, colgante, frágil con la superficie algodonosa. Bulbo basal, ovoide, claviforme de color blanco; volva irregular, en forma de saco, con escamas fribrilosas formando anillos concéntricos hacia la base a menudo con el borde desgarrado, concolor con las escamas del píleo y de la superficie del estípite.

Esporas de (6.3) 7-8.7 X 9.4-11(13)µ elipsoides a enlongadas (con poca frecuencia subglobosas o alargadas), amiloides. Los basidios presentan fíbulas en la base.

Información científica profunda sobre su variación genética/filogenética

Se reconocen cinco distintas variedades de las cuales solo dos se distribuyen en México:

- A. muscaria subsp. flavivolvata (Singer) D. T. Jenkins 1977

Píleo de color rojo brillante a naranja, escamas amarillo y estípite de blanco a blanco amarillento.

- A. muscaria var. formosa Pers. 1800.

Píleo color anaranjado a amarillo, escamas amarillas a amarillas marrón y presenta pocas escamas.

Estudios basados en la diversidad de núcleotidos, análisis filogenéticos, filogeografía y análisis de coalescencia plantean la hipótesis de que está especie evolucionó de un ambiente húmedo en los bosques templados de Beringia, Alaska, a finales del terciario, siendo éste el centro de origen de A. muscaria (Geml et al. 2006). Es considerada como una especie invasora que se ha introducido al Hemisferio sur (Bagle y Orlovich 2004).

Referencias bibliográficas completas de esta sección y otros recursos de internet relevantes

- Geml G., A. Lauresen, K. O. Neill, H. C. Nusbaum and D. L. Taylor. 2006. Berigian origins and cryptic

- Jenkins D. T. 1977. A taxonomic and nomenclatural study of the genus Amanita section amanita for North America. Germany: J. Cramer.

- Mata M. 2003. Macrohongos de Costa Rica. (2° edición) Santo Domingo de Heredia, Costa Rica: Instituto Nacional de Biodiversidad.

- Montoya A., C. Méndez-Espinoza, R. Flores-Rivera, A. Kong y A. Estrada-Torres. 2007. Hongos tóxicos de Tlaxcala. México: Instituto de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias.

- www.amanitaceae.org/?Amanita+muscaria

INFORMACIÓN CULTURAL

Cītlal-nanacame (Antiguos pobladores de México)

Cītlal-nanacatl (Náhuatl, Tlaxcala)

Caviqua terequa (Purépecha, Michoacán)

Yuy chauk (Tseltal, Chiapas)

Ajonjolinado (Faldas del volcán La Malinche Tlaxcala)

Hongo de mosca (centro de México)

Mata moscas (centro de México)

Tecomate de moscas (centro de México)

Mexico

Se han encontrado diferentes figuras prehispánicas en México que representan esta especie. Una de las principales representaciones es una pieza labrada en roca basáltica procedente de Tzintzuntzan, Michoacán, correspondiente al 900d.C., en una de las caras se observa la representación de la fase juvenil, es decir en botón, de A. muscaria, mientras en la otra se observa una calavera o muerte, quizás es un mensaje de advertencia de los efectos tóxicos que provoca esté hongo al ser ingerido en exceso (Mapes et al. 1981). Otra representación descubierta es una miniatura proveniente de Nayarit (100 d.C.) muestra a un chamán debajo de una representación de A. muscaria (Shultes y Hoffman 1982) se cree que esta representación posiblemente refleje los efectos de agigantamiento que produce las sustancias que contienen esta especie (Guzmán 2011). Entre los documentos prehispánicos, el códice maya Dresden muestra diversos dioses mayas portando objetos que según Lowy (1972) se tratan de representaciones de A. muscaria. En las tierras mayas de México y Guatemala, es conocida con los nombres de kaqulja (que significa trueno) y yuyo de rayo (Lowy 1974). De acuerdo con Lowy (1980), el primer nombre corresponde también a uno de los dioses supremos del panteón quiche, el cual es personificado por este hongo. Según una antigua leyenda tzutuhil citada por este autor, narra que cuando la flecha del trueno golpea la tierra, el hongo milagroso surge. Actualmente en el estado de Chiapas, los pobladores aún cuentan que en donde cae un rayo sale una A. muscaria (Ruan-Soto 2018).

Alberto Magno (1200d.C.) es uno de los primeros en mencionar la cualidad de A. muscaria para matar moscas (Crundwell, 1986). En la actualidad, el uso de esta especie como pesticida es común en Europa y México (De Ávila et al. 1980, Acosta y Guzmán 1984, Estrada-Torres y Aroche 1986). En una comunidad de Tlaxcala, México, ésta práctica consiste en colocar el píleo de citlalnanacatl en aguamiel extraído de maguey o en su defecto en agua con azúcar, lo que servirá para atraer a las moscas y al comer las escamas éstas se envenenan (Montoya et al. 2003).

Se tienen reportes del uso medicinal de A. muscaria como: purgante, para ello debe ser consumida con leche (Estrada-Torres y Aroche 1986) y contra los dolores reumáticos poniéndose a hervir con agua, posteriormente se remojan los pies. Otro aspecto registrado es la comestibilidad de este hongo siempre y cuando se le quite la cutícula y las escamas. Está información es poco conocida, ya que, las personas que lo mencionan soló lo recuerdan como anécdotas narradas por sus abuelos, que en la actualidad ya no son practicadas. Cabe señalar que no se han realizado estudios químicos que confirmen esta información, por lo tanto no se recomienda ponerla en práctica.

Mundo

En el noreste de Siberia se tiene registros que datan del 1000 a 2000 años a.C. que muestran figuras antropomorfas con hongos en la cabeza, quizás representaciones de A. muscaria (Wasson 1979). Dichos petroglifos también se hallaron a las orillas del lago Ushokovo en la península de Kamchatka (Dikov 1979), los grupos humanos que las realizaron fueron los que dieron origen a los paleo-esquimales de Norteamérica (Samorini 1992). Actualmente en poblaciones de Siberia Central aún la ingieren con fines rituales y es considerada como el hongo visionario. Según Gartz (1997) el origen de la civilización Micénica (2000 a.C.) tiene que ver con la búsqueda de un hongo relacionado con A. muscaria y el misterio de Eleusis. En el Rig Veda (500 años a.C.) se narran un conjunto de historias sagradas de la India en las cuales se hace mención del Soma. Wasson (1968) planteó que el antiguo soma podría corresponder con una bebida preparada con A. muscaria. También, se sabe del uso de la orina de los sacerdotes hindúes que consumían estos hongos como bebida ceremonial (Wasson y Wasson 1957), esto es posible debido a que el compuesto activo que contiene la especie es uno de los pocos alucinógenos naturales que se puede recuperar en la orina sin desnaturalizarse. Por eso se cree que esta especie es el psicotrópico más antiguo consumido por la humanidad.

Tomando en cuenta la teoría de que el hombre llego a América cruzando el estrecho de Bering, se puede pensar que estas tribus siberianas encontraron este hongo en lo que hoy es Canadá y Estados Unidos permitiéndoles conservar la tradición por el consumo de la especie (Lowy 1974, Guzmán 2003). Existe registro de que dos grupos étnicos asentados al sur de la frontera entre Canadá y Estados Unidos consumen este hongo en sus rituales chamánicos (Chippewa y Dogrib). Las poblaciones de A. muscaria son más grades en Canadá y en Estados Unidos en comparación con México, por lo que es probable que el uso de este hongo fue abandonado por los indígenas mexicanos al descubrir las propiedades de los hongos neurotrópicos del género Psilocybe, las cuales no producen ningún trastorno gástrico además, de ser muy abundantes a diferencia de las especies Americanas de A. muscaria (Guzmán 2011).

Referencias bibliográficas completas de esta sección con formato de la Revista mexicana de Biodiversidad

- Acosta S. y G. Guzmán. 1984. Los hongos conocidos en el estado de Zacatecas. Bol. Soc. Mex. Mic. 19: 125 - 158.

- Crundwell E. 1986. The unnatural history of fly agaric. Mycologist 21(4).

- De Ávila A., A. L. Welden y G. Guzmán, 1980. Notes on the ethnomycology of Hueyapan, Morelos, México. J. Ethnopharmacol. 2: 311 - 321.

- Dikov N. 1979.Origin della cultura paleoeschimese. Boll. Camunio St. Priest. Vol 17.

- Estrada-Torres A. y R. M. Aroche. 1986. Acervo etnomicológico en tres localidades del municipio de Acambay, Estado de México. Rev. Mex. Mic. 3:109-131.

- Gartz J., 1997. Magic mushrooms around the world. Estados Unidos: Lis Publications.

- Guzmán G. 2003. Fungi in the Maya Culture: Past, Present and Future. En: Gomez-Pompa A., M. F. Allen, S. L. Fedick y J. J. Jiménez –Osorio (eds.) The Lowland Maya Area. Nueva York: Food Products Press.

- Guzmán G. 2011. El uso tradicional de los hongos sagrado: Pasado y Presente. Revista Etnobiología 9: 1-21.

- Lowy B. 1974. Amanita muscaria and the thunderbolt legend in Guatemala and Mexico. Mycologia 66 (1): 188 - 191.

- Lowy B., 1980. Ethnomycological inferences from mushroom stones, maya codices, and tzutuhil legend. Rev. Int. Rev. 10 (1): 94 - 103.

- Lowy, B.1972. Mushrooms symbolism in maya codices. Mycologia 64: 816 - 821.

- Montoya E. A., O. Hernández-Totomoch, A. Estrada-Torres, A. Kong and J. Caballero. 2003. Traditional knowlwdgw about mushrooms in a Nahua community in the state of Tlaxcala, México. Mycologia 95(5): 793-806.

- Ruan-Soto, F. (2018). Sociodemographic differences in the cultural significance of edible and toxic mushrooms among Tsotsil towns in the Highlands of Chiapas, Mexico. Journal of ethnobiology and ethnomedicine, 14(1), 32.

- Samorini G. 1992. The oldest representations of hallucinogenic mushrooms in the world (Sahara desert, 9000-7000 B. P.) Integration 2/3.

- Shultes, R. E. y A. Hoffman. 1982. Plantas de los dioses. México: Fondo de Cultura Económica.

- Wasson R. G. 1968. Soma: Divine mushroom of inmortality. Nueva York: Harcourt, Brace & World.

- Wasson R. G. 1979. Traditional use in North America of Amanita muscaria for divinatory purposes. J. Psic. Drugs 11 (1 - 2): 25 - 28.

INFORMACIÓN DE ÍNTERES

Existen registros de que esta especie juega un papel muy importante para algunas culturas de Europa y Asia donde la usan con fines rituales. Sin embargo, las variedades que se encuentran en América son tóxicas. Contiene derivados de isoxasol, ácido iboténico y muscimol que actúan sobre el sistema nervioso central provocando el conocido “síndrome por muscimol y ácido iboténico”, manifestado a los 30 minutos después del consumo de los hongos y con los siguientes síntomas: somnolencia, mareos, alucinaciones, decaimiento del estado de ánimo (disforia) y delirios, es común que se observen mareos, descordinación de los movimientos voluntarios similares a los producidos por la intoxicación alcohólica. En casos severos los malestares progresan a temblores musculares, actividad hiperquinética, calambres musculares y espasmos (Lincoff y Michel 1977), por ello es considerada como una intoxicación de tipo alucinógena. Si los pacientes son tratados de manera oportuna y adecuada no representa mayor riesgo (Tovar y Valenzuela. 2006). Presentan mayor concentración de toxinas en las escamas.

Referencias bibliográficas completas con formato de la Revista mexicana de Biodiversidad

Lincoff G. y D., H. Michel. 1977. Toxic and hallucinogenic mushroom poisoning. New York. NY. USA: Van Nostrand Reinhold Company.

Tovar Velasco J. A. y G. R. Valenzuela. 2006. Los hongos del Parque Nacional Desierto de los Leones, Primer espacio de Conservación Biológica de México. Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. México D. F.